Minimalinvasive Schulterchirurgie: Ursachen, Verfahren, Nachsorge

Schulterschmerzen zählen in Deutschland zu den häufigsten Beschwerden des Bewegungsapparats. Einer Studie der Barmer aus dem Jahr 2022 zufolge leiden etwa 17 Prozent der Erwachsenen über einen längeren Zeitraum an Schmerzen in der Schulterregion. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von Verschleißerscheinungen über Unfälle bis hin zu entzündlichen Erkrankungen.

Häufige Ursachen von Schulterschmerzen

Degenerative Veränderungen wie die Kalkschulter (Tendinosis calcarea) oder die Schulterarthrose treten vor allem bei Personen über 50 Jahren auf.

Verletzungsbedingte Ursachen wie Rotatorenmanschettenrupturen oder Schulterluxationen resultieren häufig aus Sportunfällen oder Stürzen.

Funktionelle Probleme wie das Impingement-Syndrom oder Muskelungleichgewichte betreffen zunehmend junge, sportlich aktive Menschen.

Ein besonders wichtiger Risikofaktor stellt die repetitive Überlastung dar, etwa durch handwerkliche Tätigkeiten, Büroarbeit am Computer oder intensive sportliche Belastung.

Methoden der Diagnostik

Für eine gesicherte Diagnose kombinieren Spezialisten in der Schulter- und Kniechirurgie mehrere Untersuchungsverfahren:

- Klinische Untersuchung: Prüfung von Beweglichkeit, Kraft und Schmerzpunkten

- Bildgebung: Röntgenaufnahmen zur Darstellung des Knochengerüsts, MRT zur Abbildung von Sehnen, Muskeln und Knorpel

- Ultraschall (Sonographie): Sichtbarmachung akuter Entzündungen und Flüssigkeitsansammlungen

- Arthroskopische Diagnostik: Bei unklaren Befunden direkte Ansicht des Schultergelenks mithilfe minimalinvasiver Technik

Durch diese Methoden gelingt eine präzise Ursachenermittlung, die die Grundlage jeder effektiven Therapie bildet.

Konservative Therapiemöglichkeiten vor operativen Eingriffen

Operative Eingriffe an der Schulter sind oft nicht sofort notwendig. In der Regel beginnt die Behandlung mit konservativen Maßnahmen, solange keine strukturelle Schädigung wie eine vollständige Sehnenruptur oder eine hochgradige Arthrose vorliegt.

Bewährte konservative Therapieansätze

- Physiotherapie: Kräftigung und Mobilisierung der betroffenen Muskulatur

- Medikamentöse Therapie: Schmerz- und entzündungshemmende Arzneimittel, vor allem NSAR (z. B. Ibuprofen, Diclofenac)

- Infiltrationstherapien: Injektionen mit Kortikosteroiden oder Hyaluronsäure in den subakromialen Raum

- Stoßwellentherapie: Anwendung bei kalkbedingten Schulterschmerzen

- Kälte- und Wärmeanwendungen: Ergänzende Therapie zur Schmerzlinderung

Nur wenn diese Maßnahmen über acht bis zwölf Wochen keine ausreichende Besserung bringen oder die Beschwerden zunehmen, wird über eine operative Versorgung nachgedacht.

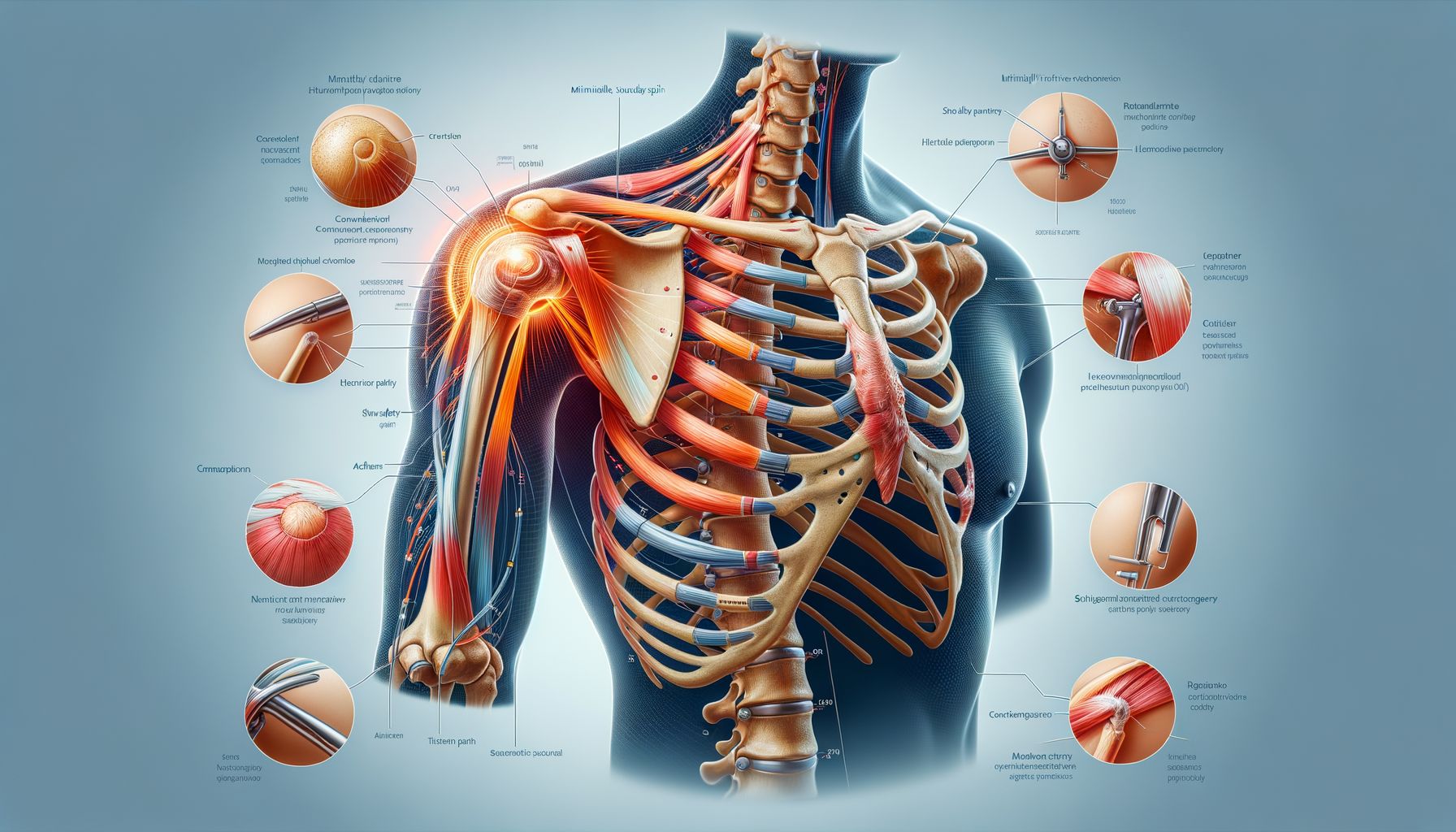

Grundlagen der minimalinvasiven Chirurgie an der Schulter

Die minimalinvasive Chirurgie – auch arthroskopische Chirurgie genannt – hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als der operative Standard bei vielen Schultererkrankungen etabliert. Sie kombiniert höchste Präzision mit geringstmöglicher Belastung für den Patienten.

Technische Grundlagen

Bei arthroskopischen Eingriffen werden durch kleine Hautschnitte spezielle Instrumente und eine winzige Kamera (Arthroskop) in das Gelenk eingeführt. Das Operationsfeld wird auf einen Monitor übertragen und in Echtzeit verfolgt. Die dabei erzeugte Gelenkfüllung mit Flüssigkeit hilft, Strukturen besser sichtbar zu machen und präzise zu arbeiten.

Durch den Verzicht auf große Schnitte wird das umliegende Gewebe bestmöglich geschont. Dies führt zu weniger Komplikationen, verbesserten Heilungsverläufen und schnellerer Mobilisierung.

Arten minimalinvasiver Eingriffe bei Schulterschmerzen

In der spezialisierten Schulterchirurgie existieren zahlreiche arthroskopische Operationsverfahren. Die Wahl hängt von der zugrunde liegenden Diagnose, dem Alter des Patienten und den körperlichen Anforderungen ab.

Gängige arthroskopische Eingriffsarten

| Eingriffsart | Indikation |

|---|---|

| Subakromiale Dekompression | Bei Impingement-Syndrom |

| Kalkablagerungsentfernung | Bei Tendinosis calcarea |

| Rotatorenmanschettenrekonstruktion | Bei Teil- oder Vollrupturen der Sehne |

| Labrumrefixation (Bankart-Läsion) | Bei wiederkehrenden Schulterluxationen |

| Bizepssehnenrefixation oder -tenodese | Bei Bizepssehnenläsion |

| Synovektomie | Bei rheumatischen oder entzündlichen Veränderungen |

| Schulterstabilisierungen | Bei Instabilität nach traumatischen Ereignissen |

Jede dieser Operationen erfordert eine exakte Planung und wird ausschließlich von erfahrenen Fachärzten für Arthroskopie durchgeführt, wie sie etwa bei Schulter + Knie tätig sind.

Vorteile der minimalinvasiven Verfahren gegenüber offenen Operationen

Die Vorteile minimalinvasiver Verfahren sind nicht nur auf kosmetische Aspekte beschränkt. Sie betreffen vor allem den funktionellen und postoperativen Verlauf der Patienten.

Zentrale Vorteile im Überblick

- Geringeres Trauma: Schonung der Muskulatur und Weichteile durch kleine Zugänge

- Bessere Sichtverhältnisse: Direktes Arbeiten am betroffenen Gewebe durch optimierte Kameraführung

- Kürzere Operationszeit: Je nach Eingriff erfolgt der gesamte Ablauf in 30–90 Minuten

- Reduzierte Infektionsgefahr: Kein großflächiger Hautschnitt, schnellere Wundheilung

- Weniger Schmerzen postoperativ: Minimierte Schwellung und weniger Schmerzmittelbedarf

- Schnellere Rückkehr in Alltag und Beruf: Rehabilitationszeit oft um mehrere Wochen verkürzt

Eine 2023 veröffentlichte Vergleichsstudie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie bestätigt die signifikant besseren funktionellen Ergebnisse der Arthroskopie im Vergleich zur offenen Technik bei ähnlicher Komplikationsquote.

Rehabilitation und Nachsorge nach minimalinvasiven Schulteroperationen

Der Erfolg jeder Schulteroperation entscheidet sich maßgeblich durch die konsequente postoperative Nachsorge. Das Rehabilitationsprogramm wird individuell an Patient und Eingriff angepasst.

Phasen der orthopädischen Rehabilitation

1. Akutphase (Woche 1–2):

- Ruhigstellung in einer Schulterbandage

- Kühlung und Schmerzmanagement

- Passive Bewegungen unter Anleitung

2. Aufbauphase (Woche 3–6):

- Beginn aktiver Übungsbehandlungen

- Muskelaufbau unter physiotherapeutischer Kontrolle

- Verbesserung der Beweglichkeit

3. Funktionelle Phase (ab Woche 7):

- Intensivierung der Belastung

- Wiederaufnahme beruflicher Tätigkeiten

- Sportartspezifisches Aufbautraining bei Athleten

Rolle von Physiotherapie und Eigenübung

In den ersten acht Wochen erfolgt in der Regel zwei- bis dreimal wöchentlich Physiotherapie. Parallel dazu erhalten Patienten einen strukturierten Heimtrainingsplan. Die komplette Rehabilitation dauert im Durchschnitt 10–16 Wochen, bei Leistungssportlern kann die Rückkehr ins volle Training bis zu sechs Monate betragen.

Innovationen und zukünftige Entwicklungen in der minimalinvasiven Schultereingriffen

Die Weiterentwicklung arthroskopischer Verfahren wurde in den letzten Jahren durch technologische Innovationen und neue Biomaterialien beschleunigt. In renommierten Einrichtungen wie Schulter + Knie profitieren Patientinnen und Patienten schon heute von diesen Fortschritten.

Aktuelle Trends und Entwicklungen

- Biologische Augmentation: Einsatz von Wachstumsfaktoren oder Eigenblut (PRP) zur verbesserten Heilung der Sehnen

- Integrierte Navigation: Computergestützte Systeme unterstützen die intraoperative Orientierung

- Spezialimplantate: Resorbierbare Ankermaterialien zur Befestigung von Sehnen

- 3D-Planung und Individualimplantate: Besonders relevant bei komplexen Rekonstruktionen der Schulterpfanne

- Künstliche Intelligenz in der Diagnostik: Einsatz von präoperativer Bildanalyse mittels KI zur verbesserten Fallplanung

Darüber hinaus gewinnen roboterassistierte Eingriffe an Bedeutung, insbesondere bei hochpräzisen Rekonstruktionen. Einige dieser Technologien befinden sich noch in der Studienphase, zeigen jedoch bereits vielversprechende Ergebnisse.

Fazit: Die minimalinvasive Schulterchirurgie bietet heute patientenschonende Verfahren mit exzellenter Diagnosesicherheit, kurzen Rehabilitationszeiten und hohen Rückkehrraten in Alltag, Beruf und Sport. Einrichtungen wie Schulter + Knie bündeln modernste Technik, langjährige Erfahrung und individuelle Betreuung, um optimale Therapieergebnisse zu gewährleisten.